Айги Геннадий Николаевич

Айхи Геннадий Николаевич

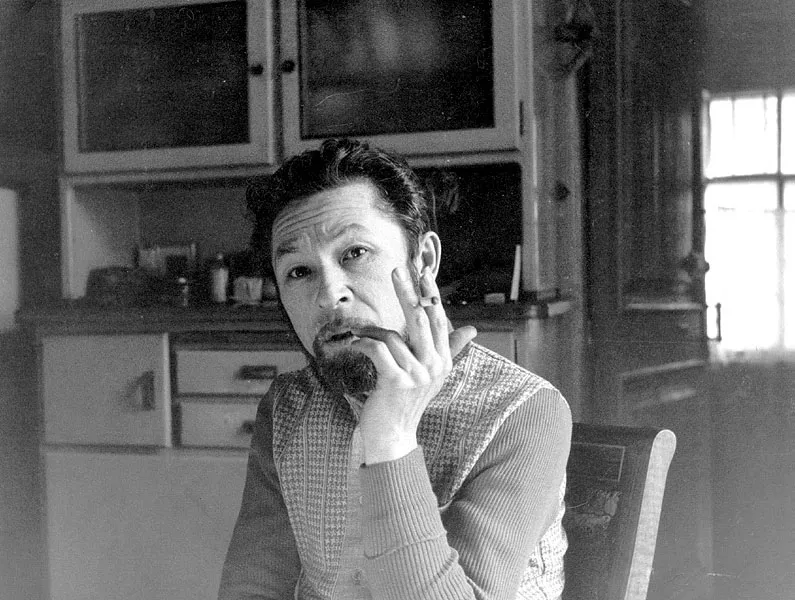

Генна́дий Никола́евич Айги́ (чуваш. Геннадий Николаевич Айхи; урожд. - Ли́син) родился 21 августа 1934 года в деревне Шаймурзино Чувашской АССР. Рос в семье учителя, по национальности чуваш. Отец погиб в годы Великой Отечественной войны.

С юных лет писал стихи на чувашском языке, с пятнадцати лет начал публиковаться в чувашской периодике. На его творчество сильное влияние оказали стихи Михаила Сеспеля и Петра Хузангая, известных чувашских поэтов. В 1953 году окончил Батыревское педагогическое училище и поступил в Литературный институт имени Горького, где занимался в творческом семинаре Михаила Светлова.

В марте 1958 года был отчислен из института «за написание враждебной книги стихов, подрывающей основы метода социалистического реализма» («Обыденность чуда». В оригинале впервые: «Дружба народов», 1993, № 12). Под влиянием Пастернака и Назыма Хикмета Айги стал писать и по-русски, а также принял решение остаться в Москве - и в течение десятилетия (1961-1971) заведовал изосектором в Государственном музее В. В. Маяковского.

Параллельно оригинальному поэтическому творчеству на русском языке Айги много занимался переводами мировой поэзии на чувашский, создав антологии «Поэты Франции», «Поэты Венгрии», «Поэты Польши». Признана роль Айги в мировой пропаганде чувашской поэзии и чувашской культуры. С начала 1960-х годов стихи Айги публикуются в некоторых странах по-русски и в переводах на иностранные языки; в России первая книга русских стихов Айги появляется в 1991 году.

Особое место в жизни и творчестве Айги занимал российский художник Игорь Вулох. Их дружба началась в 1961 году. В 1988 году в предисловии к монографии Т. Андерсена о Вулохе были напечатаны стихи Геннадия Айги «Двенадцать параллелей к Игорю Вулоху». В 1997 и 2001 годах на персональных выставках Вулоха в Москве была организована совместная с Айги экспозиция «Росчерки огня», посвящённая 70-летию Нобелевского Лауреата Тумаса Транстрёмера.

В творчестве Айги сильно влияние чувашского и иного поволжского фольклора, народной культуры вообще; он постоянно обращается к древнейшим архетипам народного сознания. В то же время Айги непосредственно продолжает традицию русского и особенно европейского (прежде всего французского, но также и немецкого, особенно в лице Пауля Целана) поэтического авангарда, что видно, в частности, по совершенно особой роли, которую в его поэзии играют визуально-графическое оформление текста, авторская система пунктуации, резко отличный от разговорного синтаксис, система сквозных мотивов и ключевых слов, переходящих из текста в текст (это последнее свойство парадоксальным образом роднит поэзию Айги уже не с футуризмом, а с символизмом).

Через творчество Айги проходит философское противопоставление идеи предмета и его воплощения, соотношения, зачастую именуемого им самим «двойником». Айги - поэт абстрактных метафор, которые далеко не всегда поддаются расшифровке, оставляя возможность индивидуального толкования. В его стихах сталкиваются фрагментарные образы и мысли, часто выраженные лишь отдельными словами, которые в силу своей изолированности затрудняют попытки интерпретации. <…> Необычайное, новаторское в поэзии Айги заключается не в семантической игре, а в серьёзных поисках новых, современных средств языковой выразительности, направленной против пустой, выхолощенной функциональности, против низведения стиха к механистичности. Поэзия Айги - духовный протест во имя подлинной человечности.

На стихи Айги писали музыку София Губайдулина, Валентин Сильвестров, Валентин Бибик, Александр Раскатов, Виктория Полевая, Ираида Юсупова и др. Неоднократно выдвигался на соискание Нобелевской премии по литературе.

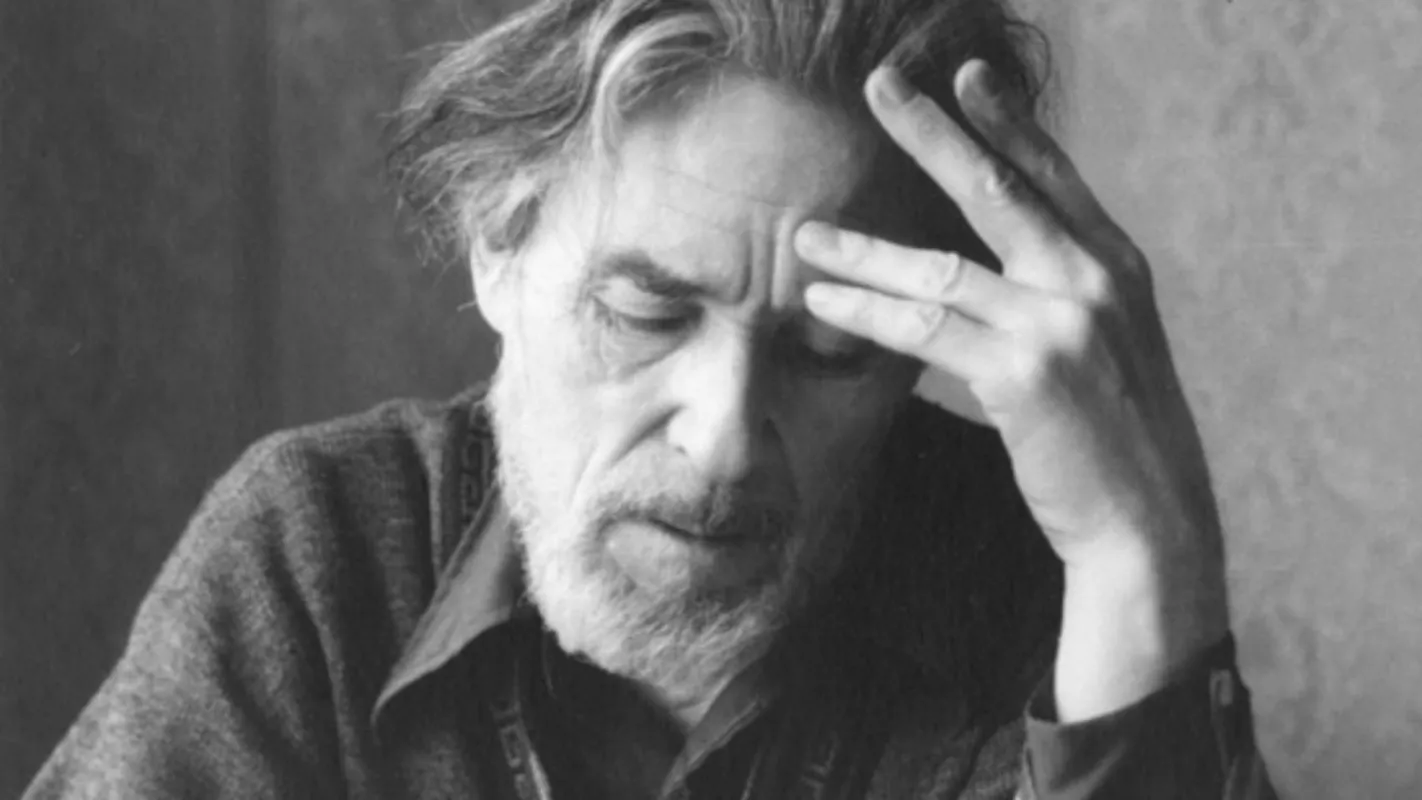

Скончался 21 февраля 2006 года в Москве, похоронен на кладбище в своей родной деревне.

Геннадий Лисин- старший брат чувашской писательницы Евы Лисиной. Отец композитора, скрипача и музыкального деятеля Алексея Айги, а также актрисы и виджея Вероники Айги (ей посвящена "Тетрадь Вероники").

Другие дети: Константин, Анна.

С 1990-х годов вместе с женой Галиной Борисовной Куборской-Айги жил близ подмосковной станции «Рабочий поселок», в скромной двухкомнатной квартире на первом этаже.

Айги отличался авангардизмом в стихосложении. Поэт, отличаясь метафоричностью, игнорировал традиционные системы пунктуации и синтаксиса, в частности, во многих его стихах на русском языке практически полностью отсутствуют рифмы.

А тот косогор

“чтоб голову склонить

мой косогор печальный!

и волосы по ветру

как будто темью в воздух: всё вдаль и вдаль – паденьем!

по ветру до могилы

(душа лишь одинокая – душа!)

и шевеленьем – шёпот (с остатками рыданья)

с полынью – будто с явью

(как в-крохах-осязаемо!)

единственного в мире

(как будто – вот: душа! – и руку – будто в воду!)

и очень-моего

сырого одиночества

В поэзии Айги отсутствие графических способов выделения синтаксических структур выступает как композиционно-стилистический принцип построения текста и его смысловая доминанта, выполняющая особые экспрессивно-стилистические функции. Средства экспрессивного синтаксиса сочетаются с другими стилистическими приёмами: с лексическим повтором, антитезой, анафорой, сравнением. Нерасчлененность синтаксических структур в стихотворениях Айги увеличивает их семантическую ёмкость.

Имя Айги присвоено Шаймурзинской средней общеобразовательной школе (2007) и проспекту в Чебоксарах (2011).

Внёс вклад в популяризацию чувашской поэзии и чувашской культуры в мире. Айги составил «Антологию чувашской поэзии», способствовал её переводу на мировые языки. Антология была издана на английском, венгерском, итальянском, французском и шведском языках.

- Стихи 1954-1971. - Мюнхен: Verlag Otto Sagner, 1975. - 214 с.

- Отмеченная зима: Собрание стихотворений. - Париж: Синтаксис, 1982.

- Три стихотворения. (Гравюры Николая Дронникова). - Париж, 1991. - 35 с.

- Здесь. Избранные стихотворения. 1954-1988. - М.: Современник, 1991. - 288 с.

- Теперь всегда снега: Стихи разных лет. 1955-1989. - М.: Советский писатель, 1992.

- Свечи во мгле и несколько песенок. - М.: Раритет-537, 1992. - 160 с.

- Тетрадь Вероники: Первое полугодие дочери. - М.: Гилея, 1997. ISBN 5-85302-052-8

- Слово-ворона: Стихи разных лет. (Рисунки Н. Дронникова). - Париж: Дронниковъ-Коноваловъ, 1998. - 56 с.

- Памяти музыки (К 200-летию со дня рождения Франца Шуберта). - Шубашкар: Руссика-Лик Чувашии, 1998. - 52 с. ISBN 5-87315-002-6

- Поклон - пению: Сто вариаций на темы народных песен Поволжья. - М.: ОГИ, 2001. - 56 с.

- Продолжение отъезда: Стихотворения и поэмы. 1966-1998. - М.: ОГИ, 2001.

- Мир Сильвии. - М.: Издательство «А и Б». 2001.

- Разговор на расстоянии: Статьи, эссе, беседы, стихи. - СПб.: Лимбус Пресс, 2001. - 304 с. ISBN 5-8370-0149-2

- Поля-двойники. - М.: ОГИ, 2006. - 232 с. ISBN 5-94282-335-9

- Стихотворения. Комментированное издание. Сборник / Сост. Г. М. Натапова. - М.: Радуга, 2008. - 424 с. ISBN 978-5-05-006801-9

- Собрание сочинений

- Собрание сочинений / сост. Г. Б. Айги-Куборская. - Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 2009.

- Собрание сочинений. В 7 тт. - [Состав. Галины Айги и Ал. Макарова-Кроткого]- М.: Гилея, 2009. - 1200 с. (Том 1. Начала полян; Том 2. Зимние кутежи; Том 3. Провинция живых; Том 4. Тетрадь Вероники; Том 5. Поле-Россия; Том 6. Листки - в ветер праздника; Том 7. Продолжение отъезда.); 750 экз. - ISBN 978-5-87987-051-0; ISBN 978-5-87987-053-7

Государственные награды

- Медаль памяти Эндре Ади Министерства культуры Венгрии (1987)

- Государственная премия Чувашской АССР им. К. В. Иванова (1990)

- Народный поэт Чувашской Республики (1994)

- Командор Ордена Искусств и литературы (Франция, 1998)

- Почётная грамота Чувашской Республики (2004)

Общественные и журнальные награды

- Премия Васьлея Митты (Чувашская АССР, 1987)

- Премия Андрея Белого (1987)

- Премия имени А. Кручёных (1991)

- Премия Петрарки (1993)

- Премия «Золотой венец» Стружского фестиваля поэзии (Македония, 1993)

- Почётный доктор Чувашского университета (1994)

- Премия имени Б. Л. Пастернака (2000) - первый лауреат

- Лауреат премии журнала «Дети Ра» (2004)

- Международная отметина имени отца русского футуризма Давида Бурлюка

- Народный поэт Чувашской Республики (1994)