Бела Барток

Bela Bartok

Бела Барток — одна из самых значительных и принципиальных фигур в истории музыки XX века. Его жизнь и творчество стали мостом между вековыми традициями народной музыки Центральной Европы и самыми смелыми новаторскими поисками модернизма. Он был не просто композитором, но и пианистом-виртуозом, педагогом, а также одним из основателей научной этномузыкологии. Для Бартока музыка никогда не была просто искусством для избранных; она была воплощением духа народа, выражением фундаментальных человеческих эмоций и, в конечном счете, актом сопротивления против варварства и нетерпимости.

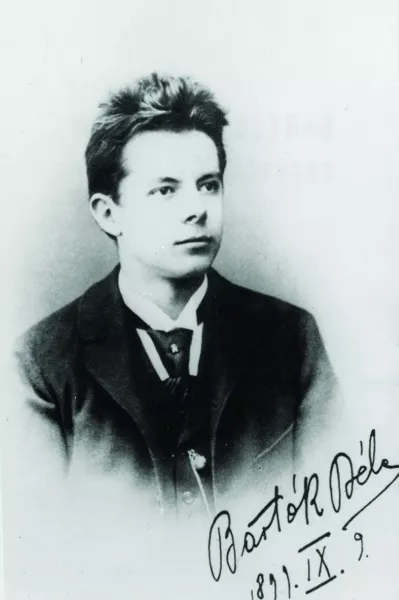

Бела Виктор Янош Барток родился 25 марта 1881 года в селении Надьсентмиклош в Банате, входившем тогда в состав Австро-Венгрии (ныне это город Сынниколау-Маре в Румынии). Он рос в музыкальной семье: его отец, также Бела Барток, был директором сельскохозяйственного училища и увлекался музыкой, а мать, Паула Фойт, работала учительницей и стала первым педагогом мальчика по фортепиано. Проявив необычайные способности, маленький Бела к четырем годам уже мог исполнять на пианино около сорока пьес, а в одиннадцать лет дал первый публичный концерт, в программе которого была и его собственная композиция — пьеса «Течение Дуная». После ранней смерти отца в 1888 году семья переехала, и именно мать обеспечила Беле возможность получить серьезное музыкальное образование.

Становление: от национализма к фольклору

Окончив в 1903 году Будапештскую музыкальную академию (где его учителем фортепиано был Иштван Томан, ученик Листа), Барток начинал как композитор-романтик, находящийся под влиянием Брамса, Штрауса и Листа. Его ранние произведения, такие как симфоническая поэма «Кошут» (1903), были проникнуты патриотическим пафосом. Однако судьбоносный перелом в его творческом сознании произошел в 1904 году, когда он услышал, как молодая няня Лиди Доса из Трансильвании поет старинные венгерские народные песни. Это стало откровением: Барток понял, что истинный, аутентичный фольклор кардинально отличается от популярного в городах «цыганского» стиля вербункош.

Вместе со своим другом и коллегой Золтаном Кодаем Барток начал масштабную работу по сбору и изучению народной музыки. Он предпринимал экспедиции, записывая на фонограф тысячи мелодий не только в Венгрии, но и в Румынии, Словакии, Болгарии, Украине и даже Северной Африке. Эта работа была не простым заимствованием материала, а глубоким научным и художественным погружением.

Как писал сам Барток: «Речь шла не просто о том, чтобы каким-либо образом собрать уникальные мелодии... Нам нужно было постичь дух этой дотоле неизвестной музыки и сделать этот дух основой наших произведений».

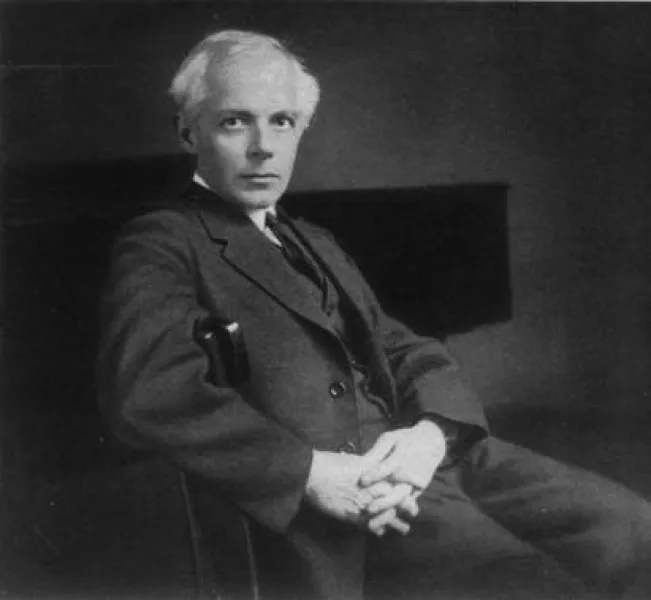

С 1907 года и до 1934 года Барток совмещал активную композиторскую и исследовательскую деятельность с преподаванием в Будапештской музыкальной академии в качестве профессора фортепиано.

Триумф и трагедия: между признанием и изгнанием

Период с 1910-х по 1930-е годы стал временем творческой зрелости и международного признания Бартока. Именно тогда были созданы его ключевые сочинения: экспрессионистская опера «Замок герцога Синяя Борода» (1911), балеты «Деревянный принц» (1914-1916) и «Чудесный мандарин» (1918-1919), а также шесть струнных квартетов, признанных вершиной жанра в XX веке. Его стиль, синтезировавший фольклорные корни, ритмическую энергию и сложный гармонический язык, стал уникальным и узнаваемым.

Однако восхождение нацизма в Европе омрачило жизнь композитора. Убежденный антифашист, Барток отказался выступать в Германии после 1933 года и разорвал контракты с немецкими издателями. Он с горечью наблюдал, как его родная Венгрия сближается с нацистским режимом, и открыто протестовал против введения антисемитских законов. Опасаясь преследований и чувствуя моральную невозможность оставаться в стране, в октябре 1940 года Барток вместе со своей второй женой, пианисткой Диттой Пастори, и их сыном Петером эмигрировал в США.

Изгнание и прощание

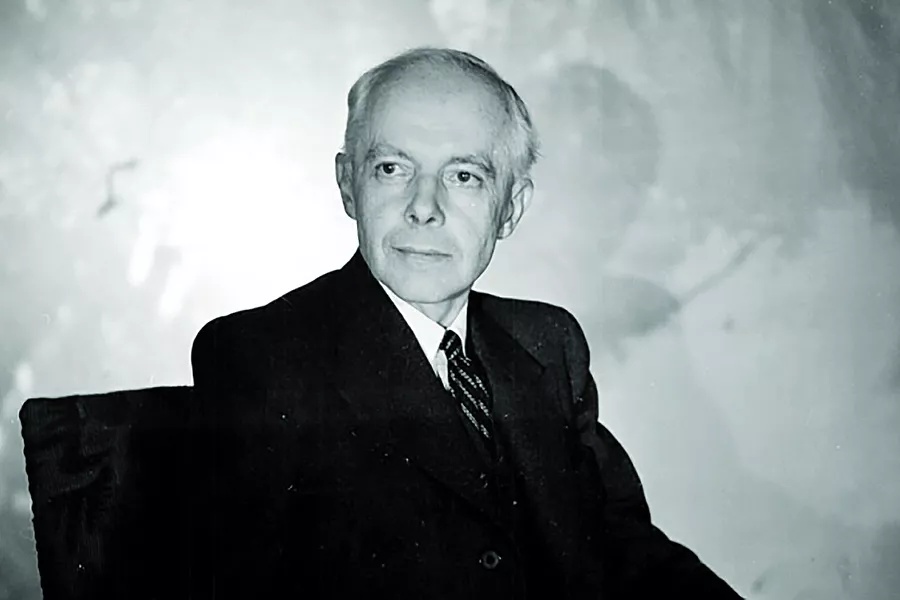

Жизнь в Америке оказалась для Бартока тяжелым испытанием. Несмотря на работу в Колумбийском университете над коллекцией народных песен, он страдал от недостатка признания, финансовых трудностей и ностальгии. Его здоровье, никогда не бывшее крепким, стало стремительно ухудшаться. В апреле 1944 года ему был поставлен диагноз — лейкемия.

Ирония судьбы заключается в том, что именно последние годы жизни, проведенные в борьбе с болезнью, подарили миру одни из самых светлых и доступных его произведений. По заказу его друга, дирижера Сергея Кусевицкого, был написан Концерт для оркестра (1943), ставший самым популярным сочинением композитора. За ним последовали Соната для скрипки соло для Иегуди Менухина и Третий фортепианный концерт, который Барток задумал как подарок ко дню рождения своей жены Дитты.

Бела Барток скончался от лейкоза 26 сентября 1945 года в нью-йоркской больрии на 65-м году жизни, так и не оправившись от болезни. Он не дожил всего трех недель до окончательного завершения Второй мировой войны. Первоначально он был похоронен на кладбище Фернклифф в Нью-Йорке, но в 1988 году его прах, согласно завещанию композитора, был торжественно перезахоронен на будапештском кладбище Фаркашрети.

Наследие

Бела Барток оставил после себя не только богатейшее музыкальное наследие, но и пример бескомпромиссной гражданской позиции. Его творчество, выросшее из народных мелодий, говорит на универсальном языке человеческих эмоций, оставаясь актуальным и сегодня.

- Величайший венгерский композитор

- Научный сотрудник Колумбийского университета в Нью-Йорке (1940-1945)

- Рабочий член (сотрудник) Академии наук Венгрии (1934-1940)

- Профессор по классу фортепиано Будапештской музыкальной академии (1907-1934)