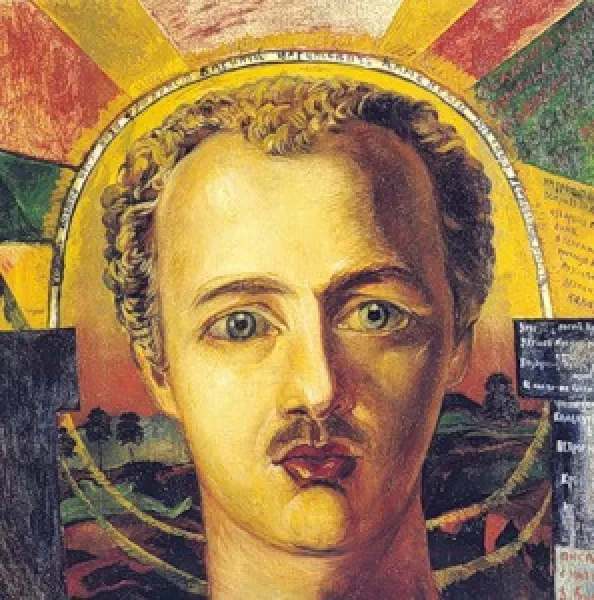

Каменский Василий Васильевич

Василий Васильевич Каменский родился 5 (17) апреля 1884 года на пароходе на реке Каме между Пермью и Сарапулом. Его отец - Василий Филиппович Каменский (род. 14 января 1852 г.) был смотрителем золотых приисков графа Шувалова, происходил из семьи крепостных служителей. Появился на свет в каюте одного из ходивших по Каме пароходов, капитаном которого был его дед Гавриил Исидорович Серебренников по матери Евстолии Гаврииловны.

Детство будущего поэта прошло в селе Боровское на Урале; когда ему ещё не было и пяти лет он потерял родителей и воспитывался в семье тётки Александры Гавриловны Трущовой, сестры матери, муж которой - Григорий Семенович Трущов (умер 12 июня 1899 г.) - служил управляющим буксирным пароходством Любимова в Перми. Детские годы прошли «среди пароходов, барж, плотов… крючников, матросов, капитанов».

Зарабатывать на жизнь пришлось рано: в 1900 году Каменский оставил школу и с 1902 по 1906 год работал конторщиком в бухгалтерии железной дороги. В 1904 году начал сотрудничать в газете «Пермский край», публикуя стихи и заметки. В газете он познакомился с местными марксистами, определившими его дальнейшие левые убеждения. В то же время Каменский увлёкся театром, стал актёром и ездил с группой по России. Вернувшись на Урал, вёл агитационную работу в железнодорожных мастерских и руководил стачечным комитетом, за что оказался в тюрьме. Освободившись, совершил поездку в Стамбул и Тегеран (впечатления от Ближнего Востока позже найдут отражение в его творчестве).

Начало футуризма. Каменский-художник

В 1906 году приехал в Москву. В следующем году сдал экзамен на аттестат зрелости в Санкт-Петербурге, изучал агрономию, а с 1908 года по приглашению журналиста и издателя Н. Г. Шебуева работал заместителем главного редактора в журнале «Весна», где познакомился с видными столичными поэтами и писателями, в том числе и с футуристами (Бурлюком, у которого учился живописи, Хлебниковым и другими).

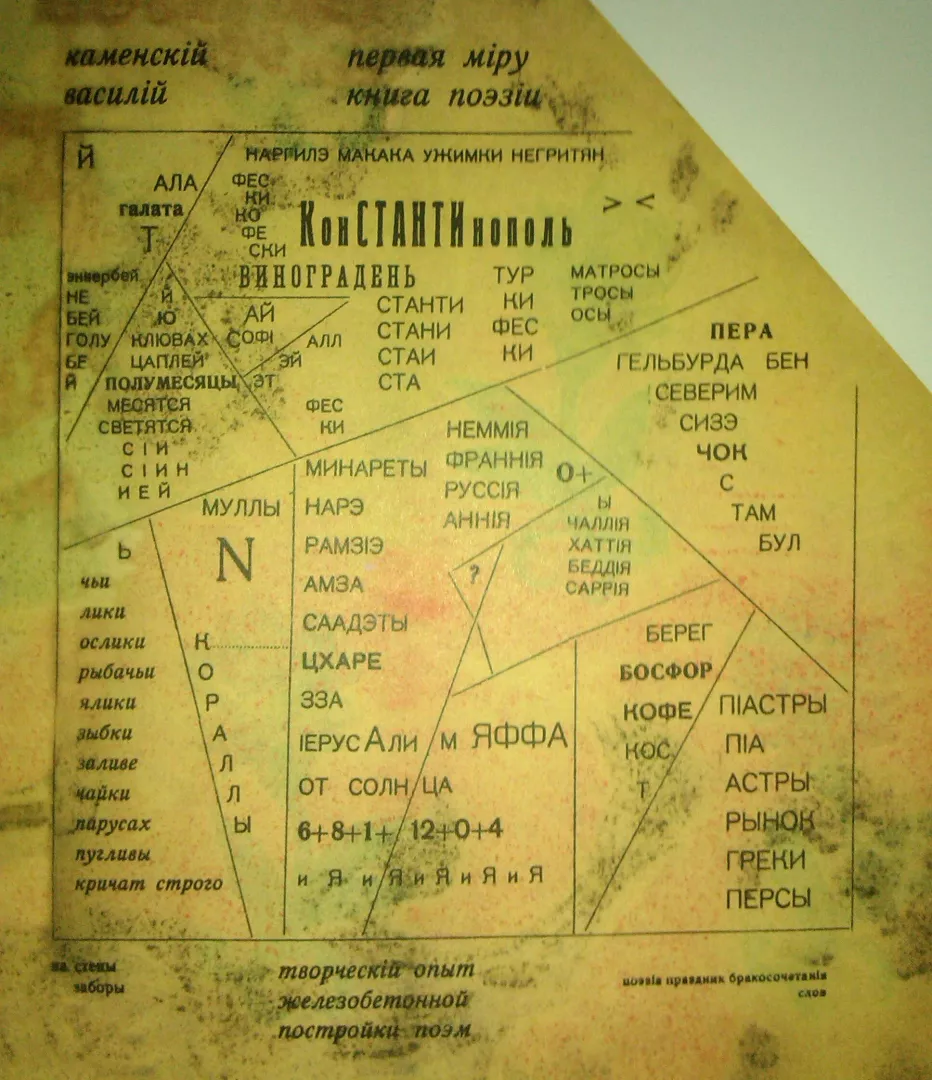

Как художник Каменский работал с 1909 г. (выставка «Импрессионисты»), затем «Треугольник» (Петербург, 1910). В 1913 г. он устроил выставку современной живописи в Перми. В 1914 г. на выставке «№ 4» (Москва) представил свои «железобетонные поэмы», являющие собой синтез изобразительной графики и слова. Принимал участие и в последних выставках футуристов («Выставка картин левых течений» и «0.10» (Петроград, 1915), «Бубновый валет» (Москва, 1917).

Каменский-авиатор

В 1911 году ездил за границу, в Берлин и Париж, для обучения лётному делу, на обратном пути побывал в Лондоне и Вене.

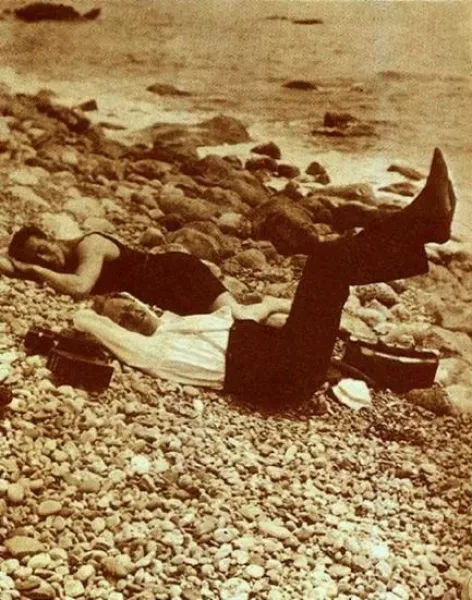

Также учился в варшавской лётной школе «Авиата» у Харитона Славороссова. Новаторское стихотворение «Танго с коровами» он посвятил своему учителю: «С оловянным веселием смотрим мы на судьбу. Мы - Открыватели Стран - Завоеватели Воздуха…». В автобиографическом романе «Путь энтузиаста» он писал: «Среди авиаторов - Славороссов - самый замечательный… самый талантливый рекордист… Славороссова я избрал своим учителем-инструктором… В глазах - взлетающие аппараты. В ушах - музыка моторов. В носу - запах бензина и отработанного масла, в карманах изолировочные ленты. В мечтах - будущие полёты». «Славороссов и я были особыми музыкантами циркового стиля: он прекрасно играл на одной струне, натянутой на палку через сигарную коробку, а я - на гармошке, с которой не разлучался. Вообще авиаторы на земле веселились, как школьники, но едва прикасались к аэроплану - наступало перерождение: лица отражали сосредоточенную волю, короткие движения - решительность, скупые, спокойные слова - хладнокровие, выдержку». Василий под руководством своего опытного инструктора успешно сдал экзамен на звание пилота: «Я расцеловал своего учителя Славороссова, как готов был расцеловать весь мир».

«Славороссов собирался… на заграничные соревнования и потому летом тренировался, как дьявол, забираясь под облака… Весной „на прощанье“ мы со Славороссовым устроили „открытие весеннего авиационного сезона“, собрав массу зрителей. На другой день телеграммы всех газет России извещали о „замечательных по красоте и смелости“ наших полётах. Да, это были действительно, исключительного мастерства полёты Славороссова, ну, а я тянулся за ним, как мальчик за папой».

Затем недолгое время Каменский был авиатором, одним из первых в стране освоил моноплан «Блерио XI».

Литературная деятельность до революции

После авиакатастрофы в Ченстохове 29 апреля 1912 года Каменский жил на построенном в сорока километрах от Перми хуторе Каменка.

В 1913 году переехал в Москву, где примкнул к группе «кубофутуристов» и активно участвовал в её деятельности (в частности, в издании сборника стихов «Садок судей»). В это время Каменский вместе с Бурлюком и Маяковским активно путешествовал по стране с выступлениями и в дальнейшем часто выступал с чтениями своих футуристических произведений.

В 1916 году жил в селе Кичкилейка под Пензой, где написал здесь несколько стихотворений, работал над поэмой «Степан Разин», а также вместе с инженерами А. Яковлевым и К. Цеге занимался здесь усовершенствованием своего аэроплана и проектированием аэросаней.

Увлечение авиацией не поставило крест на литературной деятельности Каменского - в 1914 году выходит его поэтический сборник «Танго с коровами», в 1915 - поэма «Стенька Разин» (в 1919 переработана в пьесу, в 1928 - в роман).

После революции

Октябрьскую революцию Каменский воспринял с восторгом, как и большинство других футуристов. Вёл культработу в Красной армии. Участник группы «ЛЕФ». В революционные годы пользовалась популярностью его пьеса «Степан Разин», поставленная в 1918 году в театре им. Комиссаржевской, в 1919 году в Киеве режиссёром Марджановым, в 1924 году в московском театре Революции. Работал с В. Э. Мейерхольдом и М. В. Ковалем.

В 1931 году в московском издательстве «Федерация» вышла книга мемуаров «Путь энтузиаста». Большим успехом в СССР пользовалась патриотическая поэма Каменского «Емельян Пугачёв» (1931). Мариан Коваль положил её в основу либретто одноимённой оперы (Кировский театр, 1942), которая была удостоена Сталинской премии (1943).

С конца 1930-х годов Каменский тяжело болел (тромбофлебит, ампутация обеих ног). Подружился с В. Чкаловым. 19 апреля 1948 года поэта сразил инсульт, последние годы жизни он провёл парализованным.

Умер 11 ноября 1961 года в Москве. Урна с прахом В. В. Каменского находится в колумбарии Новодевичьего кладбища.

Отец - Василий Филиппович Каменский (род. 14 января 1852 г.) был смотрителем золотых приисков графа Шувалова, происходил из семьи крепостных служителей.

Мать - Евстолия Гаврииловна Серебренникова.

Дед - Гавриил Исидорович Серебренников, был капитаном парохода.

Сыновья: Василий, Алексей и Глеб. Алексей Васильевич Каменский (1927, Сухуми - 2014, Москва), живописец и график-нонконформист - был значимой фигурой московского неофициального искусства.

- Музей Каменского - память о Каменском увековечили в старинном селе Троица, в котором тот жил с 1932 по 1951 годы. Там создали мемориальный дом-музей В. В. Каменского. Это единственный литературный музей в Пермском крае.

- Именем Василия Каменского названа улица в микрорайоне Парковый города Перми. Стилизованный портрет Каменского и обложка из его книга с 2015 года имеются на стене девятиэтажки на ул. Каменского, 4.

- В селе Троица в Пермском районе Пермского края в доме, где в 1932-1951 годах жил поэт, открыт Мемориальный дом-музей В. В. Каменского.

- орден Трудового Красного Знамени (17.04.1944)

- орден «Знак Почёта» (31.01.1939)

- медали

- Землянка (1910, повесть)

- Нагой среди одетых. (1914, сборник «Железобетонных поэм», вместе с Андреем Кравцовым)

- Танго с коровами (1914, сборник стихов)

- Девушки босиком (1916, сборник стихов)

- Книга о Евреинове.Петроград, 1917.

- Стенька Разин (М.,1916, роман) - в 1918 издан под названием «Степан Разин»

- Звучаль веснянки, М., «Китоврас» 1918 (стихи)

- Сердце народное - Стенька Разин, 1918

- Его-моя биография Великого Футуриста. М., 1918

- Стенька Разин. Пьеса. М., 1919; Харьков, 1923

- Семья Грибушиных. Сценарий к фильму, 1923

- 27 приключений Харта Джойса. Роман, 1924

- «Пушкин и Дантес» (пьеса, 1926)

- Путь энтузиаста. М., 1931

- Емельян Пугачёв (поэма, 1931)

- Иван Болотников (поэма, 1934)

- Уральские поэмы (1934, сборник)

- Три поэмы, 1935

- Родина счастья, 1937

- Могущество, роман в стихах, 1938. Посвящён Валерию Павловичу Чкалову.

- Жизнь с Маяковским. Воспоминания, М., 1940

Издания

- Каменский В. В. Звучаль веснянки (стихи). - М.-Пг.: Китоврас, 1918. - 160 с.

- Каменский В. В. Степан Разин. - М., ЗИФ, 1928.

- Каменский В. В. Пушкин и Дантес. Тифлис, 1928.

- Каменский В. В. Путь энтузиаста. М., Федерация, 1931.

- Каменский В. В. Сарынь на кичку. Стихи избранные. - М., Федерация, 1932. - 112 с.

- Каменский В. В. Избранные стихи. - М.: ОГИЗ-ГИХЛ, 1934. - 248 с. (Библиотека современных поэтов), 5 000 экз.

- Каменский В. В. Уральские поэмы. - Свердловск, ОГИЗ, Свердловское Областное Государственное издательство, 1935. - 235 с.

- Каменский В. В. Емельян Пугачев. Поэма. - М.: Гослитиздат, 1937.

- Каменский, В. В. Стихи и поэмы. - Тбилиси: Заря Востока, 1945. - 5000 экз.

- Каменский В. В. Избранное. - Предислов. С. Гинц. - Молотов: ОГИЗ: Молотовское областное изд., 1945. - 88 с.; портр.; 5000 экз.

- Каменский В. В. Избранное. - М.: Советский писатель, 1948. - 176 с., 10 000 экз.

- Каменский В. В. Избранное, 1958.

- Каменский В. В. Лето на Каменке: Избранная проза. - Пермь, 1961.

- Каменский В. В. Стихотворения и поэмы / Вступ. статья, подгот. текста и примеч. Н. Л. Степанова. - М., Л.: Сов. писатель, 1966. - 499 с. (Библиотека поэта. Большая серия. Второе издание.)

- Каменский В. В. Стихи / Художник Вагин В. - Пермь: Пермское книжное издательство, 1967. - 252 с.

- Каменский В. В. Стихи. - М.: Художественная литература, 1977. - 270 с. (Б-ка соврем. поэзии)

- Каменский В. В. Стихи. Поэмы. - Пермь: Пермское книжное издательство, 1981. - 252 с.; 35 000 экз.

- Каменский В. В. Жить чудесно! Уральские стихи / пер. с балкарского. - Пермь: Пермское книжное изд-во, 1984. - 124 с.

- Каменский В. В. Степан Разин. Привольный роман. Пушкин и Дантес. Повесть. - М.: Правда, 1991. - 640 с.

- Каменский В. В. Корабль из Цуваммы: Неизвестные стихотворения и поэмы. 1920-1924 / Вступ. ст., подг. текста, коммент. и примеч. С. Казаковой. М.: Гилея, 2016