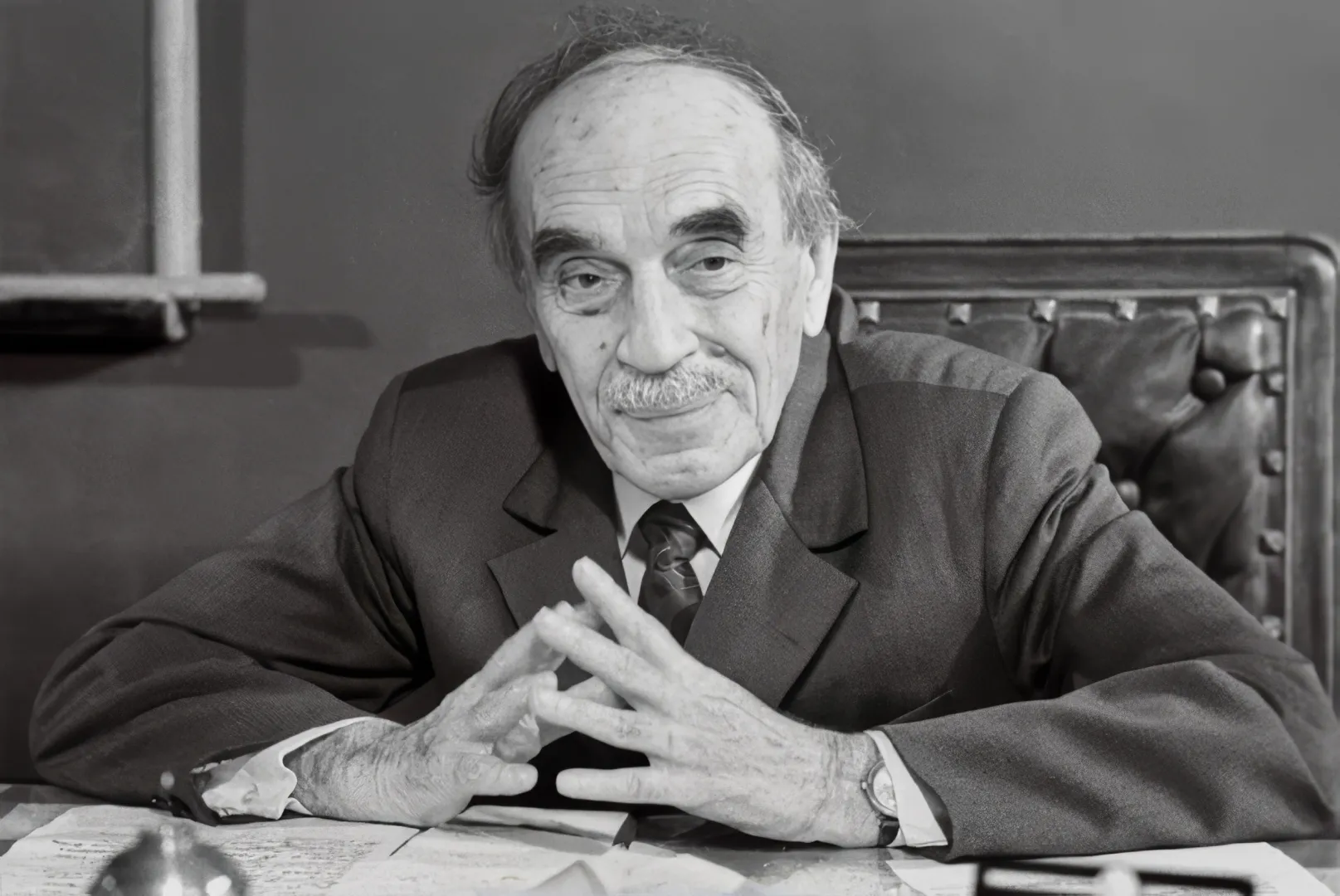

Семенов Николай Николаевич

Николай Николаевич Семёнов стоит в одном ряду с теми титанами науки XX века, чьи работы не просто углубили понимание мира, а создали новые области знания на стыке дисциплин. Его жизнь — это готовый сюжет для эпического романа: путь от юноши, ставившего опыты в домашней лаборатории, до первого и единственного советского нобелевского лауреата по химии, чьи открытия легли в основу создания атомного щита страны и развития современных технологий. Он был не только гениальным исследователем, но и блестящим организатором, создавшим целую научную школу, воспитавшую плеяду выдающихся физиков и химиков.

Николай Николаевич Семёнов родился 3 (15) апреля 1896 года в Саратове. Он вырос в семье, где ценили образование: отец, Николай Александрович, был отставным офицером, дослужившимся до чина статского советника, а мать, Елена Александровна, выпускница престижных Бестужевских курсов, преподавала математику. Интерес к химии и физике проснулся у Николая ещё в старших классах Самарского реального училища; он оборудовал дома небольшую лабораторию, а его любимым чтением стали труды Сванте Аррениуса и Якоба Вант-Гоффа. Блестяще окончив училище, он, вопреки ожиданиям отца, видевшего его военным, в 1913 году поступил на математическое отделение физико-математического факультета Петроградского университета, где с головой окунулся в научную работу под руководством будущего академика Абрама Иоффе.

Годы испытаний и становления

Жизнь молодого учёного круто изменила Гражданская война. Весной 1918 года, находясь на каникулах у родителей в Самаре, он оказался в эпицентре чехословацкого мятежа. Плохо разбираясь в политике, Семёнов под влиянием окружения вступил добровольцем в «народную армию» Комуча, где около месяца служил коноводом в артиллерийской батарее. Вскоре, воспользовавшись известием о болезни отца, он получил отпуск, а затем, вместо того чтобы следовать к новому месту службы, дезертировал и уехал в Томск — ближайший университетский город, где надеялся продолжить занятия наукой. Этот поступок, мотивированный исключительно жаждой знаний, мог иметь роковые последствия, но в Томске его ждала плодотворная работа: он преподавал в университете и технологическом институте, организовал научный семинар и успел выполнить несколько самостоятельных исследований.

В 1920 году по приглашению А. Ф. Иоффе Семёнов вернулся в Петроград и возглавил лабораторию электронных явлений в только что созданном Физико-техническом институте. Это время стало периодом интенсивного творческого роста. В сотрудничестве с Петром Капицей он разработал метод измерения магнитного момента атома, а его работы по ионизации газов и пробою диэлектриков заложили фундамент для будущих великих открытий. Уже в 1922 году он был назначен заместителем директора института, а к 1931 году на базе его лаборатории был создан Институт химической физики АН СССР, бессменным директором которого он оставался 55 лет.

Великое открытие: рождение теории цепных реакций

Исследования, начатые в середине 1920-х годов, привели к одному из крупнейших научных достижений XX века. Вместе с коллегой Юрием Харитоном Семёнов изучал окисление паров фосфора и обнаружил удивительное явление: при определённых условиях скорость реакции резко зависела от давления и размеров сосуда. После тщательных экспериментов и размышлений его осенила гениальная догадка: речь идёт о цепных разветвлённых реакциях, когда одна активная частица порождает несколько новых, вызывая лавинообразный процесс, способный привести к взрыву.

В 1934 году вышла в свет его монография «Цепные реакции», которая произвела революцию в химической кинетике. В этой работе Семёнов не только дал строгое теоретическое обоснование открытому явлению, но и создал общую теорию цепных процессов. Книга была переведена на английский язык и стала настольной для химиков и физиков во всём мире. Это фундаментальное открытие в 1956 году было отмечено Нобелевской премией по химии, которую Семёнов разделил с британским учёным Сирилом Хиншелвудом. В своей Нобелевской лекции он подчеркнул роль научной молодёжи: «Не надо думать, что наши 25-летние научные руководители тех лет были какими-то неполноценными людьми в науке. Нет, в те годы рост знаний и опыта у представителей талантливой молодежи был поразителен».

Война, атомный проект и признание

В годы Великой Отечественной войны Институт химической физики был эвакуирован в Казань, где Семёнов и его сотрудники работали над оборонной тематикой, решая задачи, связанные с горением, взрывчатыми веществами и бронезащитой. В 1943 году институт перевели в Москву, а в конце 1945 года Семёнов, понимая огромное значение атомной проблемы, обратился к правительству с предложением активно подключить его коллектив к созданию ядерного оружия. Его институт стал одним из ключевых исполнителей в советском атомном проекте, занимаясь расчётами, измерениями и подготовкой полигонного оборудования.

Несмотря на огромную загруженность, Семёнов вёл активную педагогическую и общественную работу. С 1944 года он заведовал кафедрой химической кинетики на химическом факультете МГУ, воспитав несколько поколений учёных. В 1963–1971 годах он занимал пост вице-президента Академии наук СССР, избирался депутатом Верховного Совета. Его научные заслуги были отмечены многочисленными наградами, включая звание дважды Героя Социалистического Труда и Ленинскую премию.

Уход из жизни и бессмертное наследие

Николай Николаевич Семёнов скончался 25 сентября 1986 года в Москве на 91-м году жизни. Он ушёл из мира, оставив после себя колоссальное научное наследие, мощную школу и институт, который продолжает носить его имя.

Учёный был похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище — месте упокоения многих выдающихся деятелей русской культуры и науки. Его смерть стала большой утратой для мировой научной общественности, но его идеи продолжают жить и развиваться в трудах его учеников и последователей.

Награды Семёнова Николая Николаевича

- Нобелевская премия по химии (1956)

- Звание Героя Социалистического Труда (1966, 1976)

- Ленинская премия (1976)

- Сталинская премия (1941, 1949)

- Девять орденов Ленина

- Орден Трудового Красного Знамени

- Орден Октябрьской Революции

- Большая золотая медаль имени М.В. Ломоносова АН СССР (1969)

- Советский ученый

- Вице-президент Академии наук СССР (1963-1971)

- Академик-секретарь Отделения химических наук АН СССР (1957-1963)

- Заведующий кафедрой химической кинетики химического факультета МГУ (1944-1986)

- Профессор, декан физико-механического факультета Ленинградского политехнического института (1928-1941)

- Директор Института химической физики АН СССР (1931-1986)

- Заведующий лабораторией электронных явлений, заместитель директора Физико-технического института (1920-1931)