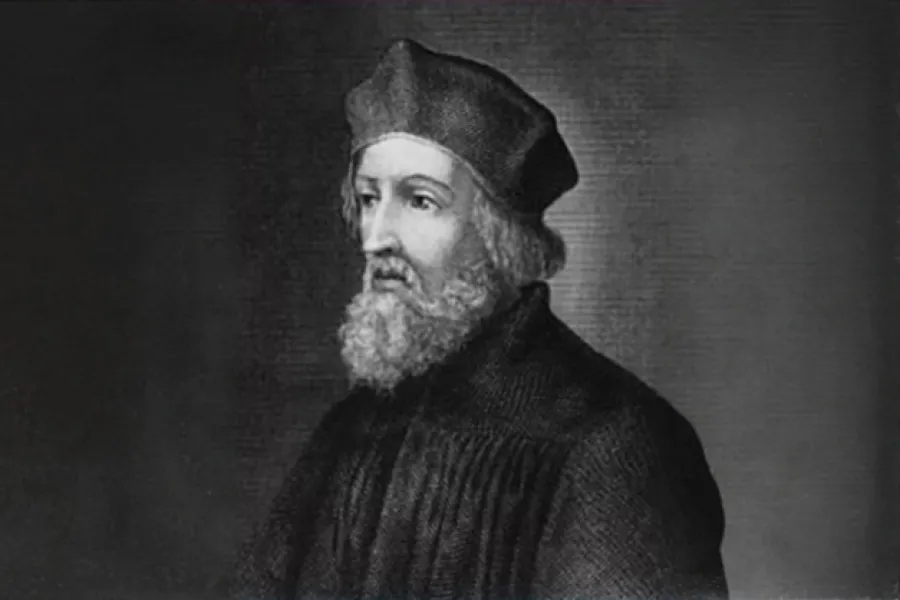

Ян Гус

Jan Hus

Ян Гус — это не просто имя из средневековых хроник, а вечно живой символ борьбы за истину против догмы, смелого слова против безмолвной власти. Его жизнь и смерть стали тем рубежом, который навсегда разделил историю Чехии и Европы на «до» и «после». Проповедник, мыслитель, ректор, национальный герой — он был человеком, который осмелился усомниться в непогрешимости самой могущественной институции своего времени, призывая ее вернуться к евангельским идеалам бедности и праведности. Его костер в Констанце не испепелил его идеи, а, напротив, разжег их, превратив в пожар Реформации, который столетие спустя охватит всю Европу.

Точная дата рождения Яна Гуса является предметом споров среди историков. Считается, что он родился в 1369 (по другим данным — в 1370 или 1371 году) в местечке Гусинец в Южной Богемии. Он появился на свет в бедной крестьянской семье, и его путь к знаниям был типичным для небогатого, но способного юноши того времени: обучение в приходской школе, где он подрабатывал пением в церковном хоре, а затем, в 16 лет, переезд в Прагу. Блестяще окончив Карлов университет, он прошел путь от студента до бакалавра, а затем и магистра искусств. В 1401 году он стал деканом факультета свободных искусств, а в 1409–1410 годах занимал высший пост ректора Пражского университета.

Проповедь как оружие: Вифлеемская часовня

Поворотным моментом в судьбе Гуса стало назначение в 1402 году проповедником в Вифлеемскую часовню в Праге. Это место стало его трибуной и духовной крепостью. В отличие от многих современников, Гус проповедовал на чешском языке, что делало его слова понятными и доступными для простого народа. Его проповеди собирали до трех тысяч человек — число, немыслимое для той эпохи. Он не просто толковал Священное Писание; он смело критиковал нравы духовенства, обличая симонию, стяжательство, разврат и торговлю индульгенциями.

Ян Гус утверждал, что «нельзя слепо подчиняться церкви, но нужно думать самим», ссылаясь на евангельские слова: «Если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму».

Его учение было дерзким и ясным. Он настаивал, что светская власть, нарушающая заповеди Божьи, не может быть признана Богом, а несправедливый богач является вором. Его идеи о том, что церковь должна отказаться от богатства и власти, а единственным ее главой является Христос, вдохновлялись трудами английского реформатора Джона Уиклифа, которые Гус творчески переосмыслил.

Конфликт с всесильной церковью

Смелость Гуса не могла остаться безнаказанной. Его конфликт с церковной иерархией нарастал как снежный ком. В 1403 году пражский капитул осудил 45 тезисов Уиклифа, сторонником которого был Гус. В 1410 году папская булла запретила его проповеди, а в 1412 году, после резкого выступления против продажи индульгенций, на него был наложен интердикт, вынудивший Гуса покинуть Прагу, чтобы не подвергать город церковному отлучению. Однако и в изгнании, странствуя по Южной Чехии, он продолжал писать и обращаться к своим сторонникам.

Кульминацией этого противостояния стал Констанцский собор, созванный в 1414 году для преодоления раскола в церкви и борьбы с ересью. Несмотря на охранную грамоту императора Священной Римской империи Сигизмунда, гарантировавшую ему безопасность, Гус был вероломно схвачен вскоре после прибытия в Констанц. Его бросили в сырую и темную тюрьму в доминиканском монастыре, где он содержался в нечеловеческих условиях, страдая от лихорадки и болезней. Многомесячное заключение и изнурительные допросы не сломили его волю.

Мученический венец: костер в Констанце

6 июля 1415 года в Констанце состоялась казнь Яна Гуса. После формального суда, на котором он отказался отречься от своих убеждений, его признали еретиком и приговорили к сожжению заживо. Перед казнью с него сорвали священнические одежды, остригли голову и возложили на нее бумажную корону с изображением трех чертей и надписью «Archiereticus» (Главарь еретиков).

Когда у столба, к которому был прикован Ян Гус, разожгли костер, он, по свидетельствам современников, произнес свою знаменитую фразу: «Во имя истины Евангелия, о которой я писал, проповедовал и которой учил других, я сегодня умираю с радостью и по доброй воле».

Его последние слова были обращены к Богу: «Иисус Христос, Сын Бога Живого, помилуй меня». Чтобы стереть саму память о мученике, палачи тщательно раздробили его обугленные кости, сердце пронзили колом и сожгли повторно, а пепел развеяли над водами Рейна. Таким образом, у Яна Гуса нет места захоронения — Рейн стал его символической могилой.

Наследие, которое не сжечь

Казнь Гуса не погасила пламя сопротивления, а разожгла его еще сильнее. В Чехии вспыхнуло мощное народное движение, вылившееся в гуситские войны (1419–1434), которые потрясли устои средневековой Европы. Идеи Гуса о чешском национальном самосознании, реформе церкви и доступности Библии на родном языке оказали profound влияние на последующих реформаторов, включая Мартина Лютера. Легенда гласит, что умирая, Гус предрек: «Я — гусь, но за мной придёт лебедь» — и ровно через 102 года Лютер начал свою Реформацию.

Сегодня Ян Гус почитается как национальный герой Чехии. День его памяти, 6 июля, является в стране государственным праздником. Его памятник украшает главную площадь Праги, а Вифлеемская часовня, восстановленная в XX веке, служит мемориалом его смелой мысли и несломленного духа, напоминая, что слово истины сильнее огня.

Награды Гуса Яна

Ввиду того, что Ян Гус был казнен как еретик в 1415 году и его деятельность была осуждена католической церковью, он не мог быть удостоен официальных наград в современном понимании этого слова. Его главным признанием стала посмертная слава и почитание в качестве национального героя чешского народа.

- Ректор Пражского университета (1409-1410)

- Проповедник и настоятель Вифлеемской часовни в Праге (1402-1412)

- Декан факультета свободных искусств Пражского университета (1401-1402)

- Магистр искусств Пражского университета (1396-1415)