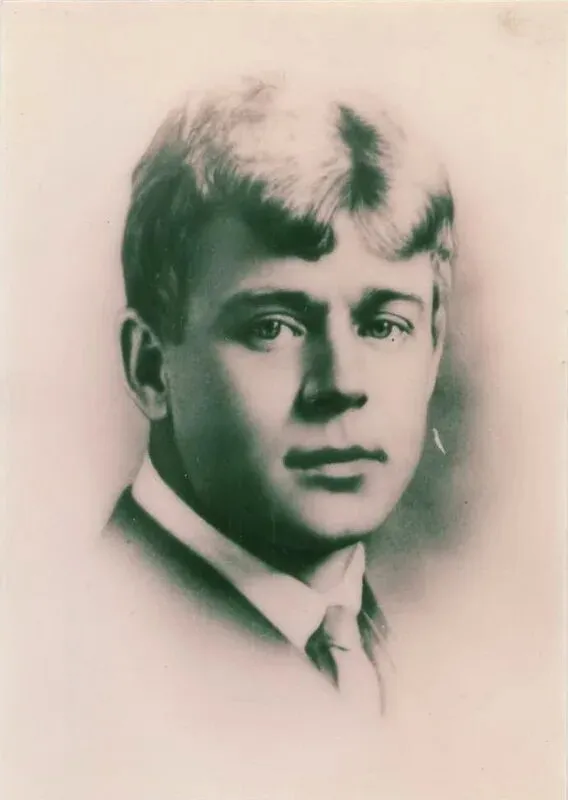

Есенин Сергей Александрович

Сергей Александрович Есенин — поэт, чье имя стало синонимом русской лирики, а его трагическая судьба — отражением бурной эпохи начала XX века. В его стихах живет светлая грусть по уходящей патриархальной Руси и мятежная душа, искавшая свое место в новом, стремительно меняющемся мире.

Деревенское детство и первые стихи

Сергей Александрович Есенин родился 21 сентября (3 октября) 1895 года в селе Константиново Рязанской губернии в крестьянской семье. Его детство прошло в доме деда по матери, Федора Титова, человека зажиточного и с широкой душой. Именно бабушка, знаток множества народных песен, сказок и частушек, привила будущему поэту любовь к родному языку и стала его первой музой. В 1904 году Сергей поступил в Константиновское земское училище, которое окончил с отличием, а затем продолжил обучение в Спас-Клепиковской церковно-учительской школе.

К девяти годам он уже написал свои первые стихи, а в период с 1910 по 1912 год создал множество произведений, среди которых были и по-настоящему зрелые работы. Решение посвятить жизнь поэзии привело к конфликту с семьей, желавшей видеть его сельским учителем. Летом 1912 года Есенин, вопреки воле родителей, уехал в Москву, заявив в письме другу: «Теперь решено. Я один. Жить теперь буду без посторонней помощи... Я отвоевал свою свободу».

Москва и Петроград: путь к признанию

В Москве Есенин работал в мясной лавке, где приказчиком служил его отец, затем в книгоиздательстве и, наконец, помощником корректора в типографии Ивана Сытина. Параллельно он стал вольнослушателем историко-философского отделения Московского городского народного университета имени А. Л. Шанявского, где значительно расширил свой литературный кругозор. В январе 1914 года в детском журнале «Мирок» под псевдонимом «Аристон» состоялась его первая публикация — стихотворение «Береза».

Ощущая Москву как «литературную провинцию», Есенин в 1915 году перебрался в Петроград. Там он совершил визит к Александру Блоку, который, выслушав молодого поэта, дал ему рекомендательные письма в редакции столичных журналов. Это знакомство открыло Есенину двери в литературные круги: он сблизился с Николаем Клюевым, вошел в общество «Краса», а его выступления стали первыми публичными успехами. В 1916 году вышел его дебютный сборник «Радуница», восторженно встреченный критикой и принёсший ему широкую известность.

Революция, имажинизм и «Москва кабацкая»

Первые годы после революции Есенин встретил «сочувственно, но больше стихийно, чем сознательно». Он создал несколько небольших поэм, проникнутых радостным ожиданием грядущего «преображения» жизни — «Иорданская голубица», «Инония», «Небесный барабанщик». Однако ломка привычного крестьянского уклада вызвала в нем тяжелые переживания, отразившиеся в пронзительной поэме «Сорокоуст».

В 1918 году Есенин переехал в Москву, а в 1919 году стал одним из основателей и лидеров литературной группы имажинистов. Для этого периода характерны скандальная слава, мотивы пьяной удали и надрывной тоски, нашедшие отражение в сборниках «Исповедь хулигана» (1921) и «Москва кабацкая» (1924). В 1921 году в его жизни произошло судьбоносное событие — встреча с американской танцовщицей Айседорой Дункан, которая вскоре стала его женой. Их совместное путешествие по Европе и Америке в 1922-1923 годах окончилось разрывом, и поэт вернулся в Россию один.

Последние годы и загадочная смерть

Несмотря на личные драмы, именно 1920-е годы стали временем создания наиболее значительных произведений Есенина, принесших ему славу одного из лучших русских поэтов: «Отговорила роща золотая...», «Письмо к матери», «Анна Снегина», цикл «Персидские мотивы». Его восприятие Родины стало драматичным, мир есенинской Руси раздвоился на «Русь Советскую» и «Русь уходящую».

28 декабря 1925 года Сергей Есенин был найден мертвым в номере ленинградской гостиницы «Англетер». Официальной версией стало самоубийство, однако обстоятельства смерти до сих пор вызывают споры и порождают теории об убийстве, инсценированном под самоубийство. Своё последнее стихотворение «До свиданья, друг мой, до свиданья...» он написал накануне, 27 декабря.

Поэт был похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. Его уход стал символическим концом целой эпохи в русской поэзии.

-

28.12.202228 декабря 2022День памяти Сергея Есенина

![]() Со дня смерти великого русского поэта прошло 96 лет. Он выступал как тонкий лирик, мастер глубоко психологизированного пейзажа, певец крестьянской Руси. Свой первый сборник «Радуница» он издает в 1916 году, где выступает как тонкий лирик, знаток крестьянской Руси и народного языка. Среди его самых известных стихотворений «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Отговорила роща золотая…», «Письмо к женщине» и другие.

Со дня смерти великого русского поэта прошло 96 лет. Он выступал как тонкий лирик, мастер глубоко психологизированного пейзажа, певец крестьянской Руси. Свой первый сборник «Радуница» он издает в 1916 году, где выступает как тонкий лирик, знаток крестьянской Руси и народного языка. Среди его самых известных стихотворений «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Отговорила роща золотая…», «Письмо к женщине» и другие. -

03.10.202203 октября 2022День рождения Сергея Есенина

![]() Сегодня со дня рождения великого русского поэта прошло 127 лет. Сергей Есенин представитель новокрестьянской поэзии и лирики. Выступал как тонкий лирик, мастер глубоко психологизированного пейзажа, певец крестьянской Руси. Известен в качестве знатока народного языка и народной души. Наиболее значительные произведения Есенин создал в 1920-е годы. Среди них книга стихов «Москва кабацкая», поэмы «Черный человек» и «Страна негодяев».

Сегодня со дня рождения великого русского поэта прошло 127 лет. Сергей Есенин представитель новокрестьянской поэзии и лирики. Выступал как тонкий лирик, мастер глубоко психологизированного пейзажа, певец крестьянской Руси. Известен в качестве знатока народного языка и народной души. Наиболее значительные произведения Есенин создал в 1920-е годы. Среди них книга стихов «Москва кабацкая», поэмы «Черный человек» и «Страна негодяев». -

11.09.201011 сентября 2010Памятник Сергею Есенину открыли в Краснодаре

![]() В Краснодаре, 11 сентября 2010 года прошло торжественное открытие памятника Сергею Есенину. Монумент установили в городском парке «Солнечный остров». На мероприятии присутствовали мэр столицы Кубани Владимир Евланов, представители администрации Карасунского округа, члены краснодарского отделения Союза писателей России.

В Краснодаре, 11 сентября 2010 года прошло торжественное открытие памятника Сергею Есенину. Монумент установили в городском парке «Солнечный остров». На мероприятии присутствовали мэр столицы Кубани Владимир Евланов, представители администрации Карасунского округа, члены краснодарского отделения Союза писателей России. -

28.12.192528 декабря 1925Сергей Есенин совершил самоубийство

![]() Велики русский поэт, классик «Серебряного века» Сергей Александрович Есенин 28 декабря 1925 года совершил самоубийство. Поэта нашел повесившимся в номере Санкт-Петербургской гостиницы «Англетер» его давний друг Вольф Эрлих. Причиной суицида могла стать длительная депрессия. Судебно медицинская экспертиза обнаружила в крови алкоголь. На следующий день состоялась церемония прощания с Есениным. После этого тело поездом доставили в Москву. Похороны поэта состоялись 31 декабря 1925 года в 17 квартале Ваганьковского кладбища столицы. На погребении присутствовали выдающиеся писатели, литературные критики и поклонники творчества Есенина.

Велики русский поэт, классик «Серебряного века» Сергей Александрович Есенин 28 декабря 1925 года совершил самоубийство. Поэта нашел повесившимся в номере Санкт-Петербургской гостиницы «Англетер» его давний друг Вольф Эрлих. Причиной суицида могла стать длительная депрессия. Судебно медицинская экспертиза обнаружила в крови алкоголь. На следующий день состоялась церемония прощания с Есениным. После этого тело поездом доставили в Москву. Похороны поэта состоялись 31 декабря 1925 года в 17 квартале Ваганьковского кладбища столицы. На погребении присутствовали выдающиеся писатели, литературные критики и поклонники творчества Есенина. -

02.05.192202 мая 1922Бракосочетание Сергея Есенина и Айседоры Дункан

![]() В загсе Хамовнического района Москвы 2 мая 1922 года состоялось бракосочетание Сергея Есенина и Айседоры Дункан. Новобрачные выразили желание носить двойную фамилию Дункан - Есенин. Айседору Дункан, являвшуюся одной из основоположниц танца модерн, встречали переполненные театры по всей Европе: за основу танца она взяла образцы древнегреческой пластики, которую изучала в залах Древней Греции Британского музея.

В загсе Хамовнического района Москвы 2 мая 1922 года состоялось бракосочетание Сергея Есенина и Айседоры Дункан. Новобрачные выразили желание носить двойную фамилию Дункан - Есенин. Айседору Дункан, являвшуюся одной из основоположниц танца модерн, встречали переполненные театры по всей Европе: за основу танца она взяла образцы древнегреческой пластики, которую изучала в залах Древней Греции Британского музея.

- Великий русский поэт

- Один из лидеров группы имажинистов (1919-1925)

- Санитар Царскосельского военно-санитарного поезда № 143 (1916-1917)

- Помощник корректора в типографии И. Д. Сытина (1913-1914)

- Работник в мясной лавке и книгоиздательстве в Москве (1912-1913)