Черепанов Ефим Алексеевич

Ефим Алексеевич Черепанов — это имя, ставшее символом гения, рожденного в народной толще и вопреки всем обстоятельствам изменившего технический ландшафт России. Крепостной механик, чей талант и упорство проложили первые рельсы отечественного прогресса. Его жизнь — это драма о победе intellectа над предопределенностью, о том, как человек, рожденный в оковах крепостного права, сумел приручить пар и стать одним из творцов промышленного будущего империи.

Ефим Алексеевич Черепанов родился в 1774 году в семье крепостного крестьянина, приписанного к Выйскому заводу знаменитых уральских промышленников Демидовых. Его дед и отец занимались тяжелым физическим трудом — валили лес и рубили дрова для заводских нужд. Однако с самого детства Ефим проявил интерес не к грубой силе, а к мастерству, впитывая знания в столярном и слесарном деле, которые процветали в заводском поселке. Систематического образования он не получил, обучаясь «при доме», но его природная смекалка и наблюдательность открыли ему дорогу на производство. Уже к двадцати годам способный юноша стал «меховым мастером» — специалистом по воздуходувным устройствам, жизненно важным для металлургии того времени.

Становление и карьерный рост

Путь Черепанова к вершинам инженерной мысли был последовательным и основанным на непререкаемом авторитете его мастерства. В 1807 году он был переведен на ключевую должность «плотинного мастера», отвечавшего за сложные гидротехнические сооружения и водяные двигатели на Выйском, а затем и на всех девяти Нижнетагильских заводах Демидовых. Этот пост был свидетельством высочайшего доверия.

Заинтересованные в модернизации производства, Демидовы направляли самых талантливых мастеров в командировки на передовые предприятия России и Европы. В 1821 году такая честь выпала и Ефиму Алексеевичу — он отправился в Англию, где впервые увидел не только стационарные паровые машины, но и «движущуюся по суше паровую машину» — прообраз паровоза. Эта поездка укрепила его в мысли, что будущее — за паровой энергией.

Отчеты Ефима Черепанова об английских паровозах были полны не только восхищения, но и критического анализа: «Машина сия зело диковинна, но для нас она негожа по той причине, что аглицкие мастера хошь и скоры до дела, но машины их служат недолго».

Революция пара и рождение первого паровоза

Еще до своей знаковой поездки, в 1820 году, Ефим Черепанов построил свою первую паровую машину мощностью в 4 лошадиные силы, которая приводила в движение токарный станок. Это был смелый прорыв. В 1819-1820 годах отец и сын Черепановы (Мирон к тому времени стал верным помощником и соратником отца) организовали «Выйское механическое заведение» — настоящий машиностроительный завод, оснащенный токарными, сверлильными, винторезными и другими станками. Это предприятие стало кузницей кадров и колыбелью новых технологий для всего демидовского хозяйства.

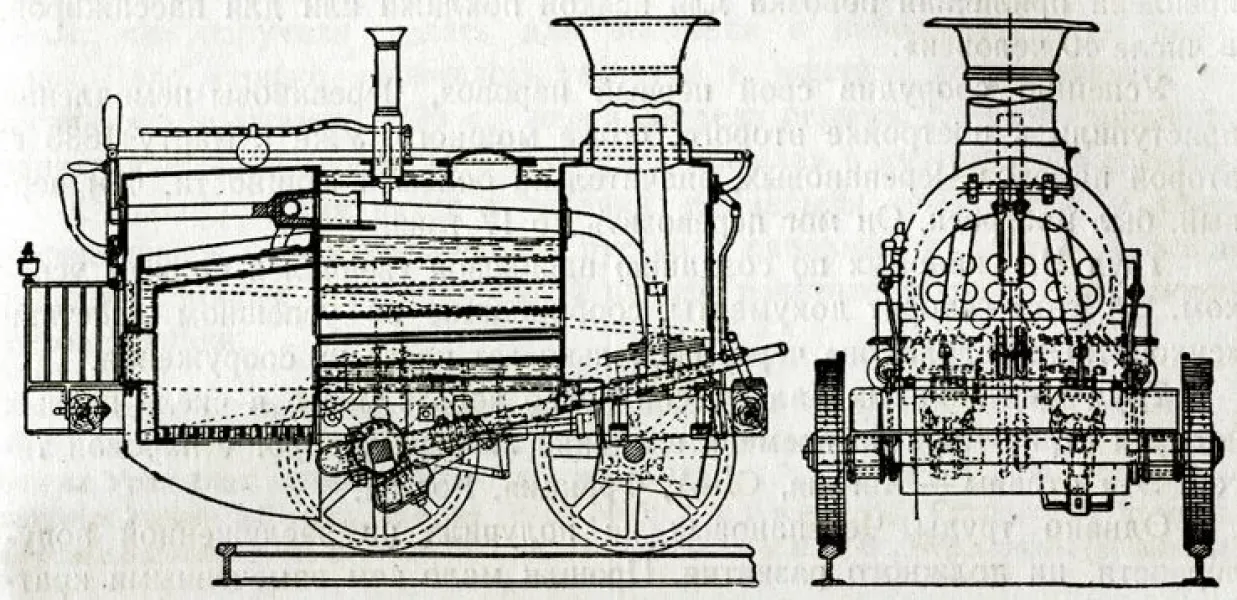

Вершиной творчества Черепановых стало создание в 1834 году первого в России паровоза. К этому проекту их привела логика развития их собственных идей, а знакомство с английскими наработками лишь дало дополнительный импульс. «Сухопутный пароход», как его тогда называли, мог перевозить более 200 пудов груза со скоростью 12-15 верст в час по специально построенной чугунной дороге. В 1835 году был построен второй, более мощный паровоз. Россия стала одной из первых стран мира, построившей собственный паровоз без помощи иностранных специалистов.

Признание и личная драма крепостного гения

Несмотря на свои выдающиеся заслуги, Ефим Черепанов долгие годы оставался крепостным. Лишь в 1833 году, после многолетнего труда и создания двух десятков паровых машин, он получил вольную. Признанием его заслуг стала и серебряная медаль на Анненской ленте, которой он был удостоен также в 1833 году. В 1822 году он был назначен главным механиком всех Нижнетагильских заводов и занимал этот пост до самой своей смерти, наступившей в 1842 году.

Однако судьба его изобретений трагична. Паровозы, опередившие свое время, не получили широкого распространения. Они оказались нерентабельны в условиях нехватки дешевого топлива (дров и угля) и отсутствия развитой сети дорог. В итоге их заменила конная тяга, а о самом изобретении надолго забыли. Это стало тяжелым ударом для механиков, лишенных настоящей свободы творчества даже после получения вольной.

Наследие, которое не стареет

Ефим Алексеевич Черепанов скончался в 1842 году, оставив после себя богатейшее техническое наследие. Его дело продолжил сын Мирон, а затем и племянник Амос. Хотя их паровозы не пошли в серию, именно Черепановы заложили фундамент российского паровозостроения и доказали, что русские инженеры способны на самые смелые технические прорывы.

Сегодня память о Ефиме Черепанове живет в музеях, памятниках и названиях улиц. Макеты его паровоза можно увидеть в нескольких городах России, а в Нижнем Тагиле ему и его сыну установлен памятник. Его история служит вечным напоминанием о том, что настоящий талант способен преодолеть любые, даже самые жесткие социальные преграды.

Награды Черепанова Ефима Алексеевича

- Серебряная медаль на Анненской ленте (1833 год).

- Главный механик всех Нижнетагильских заводов (1822-1842)

- Плотинный мастер Выйского завода (1807-1822)

- Меховой мастер Выйского завода (1794-1807)