Толстой Алексей Константинович

В истории русской литературы найдется не много фигур, столь же парадоксальных и многогранных, как Алексей Константинович Толстой. Граф, придворный, блестящий аристократ, чьи детские игры проходили в покоях Зимнего дворца, и в то же время — вдохновенный поэт, чьи стихи стали классикой русской лирики, и едкий сатирик, подаривший миру незабвенного Козьму Пруткова. Его жизнь стала постоянным выбором между блеском придворной карьеры и тихим служением искусству, и этот внутренний конфликт определил как его творческий путь, так и личную судьбу.

Детство и становление: Между сказкой и троном

Алексей Константинович Толстой родился 24 августа (5 сентября) 1817 года в Санкт-Петербурге в знатной дворянской семье. Родители его вскоре разошлись, и будущего поэта воспитывала мать и ее брат, писатель Алексей Перовский, более известный под псевдонимом Антоний Погорельский. Детство Алексея прошло в имениях на Северной Украине, в атмосфере любви и глубокого интереса к литературе. Именно дядя, сочинивший для племянника знаменитую сказку «Черная курица, или Подземные жители», поощрял его первые литературные опыты и знакомил с самими Пушкиным и Жуковским. В 1826 году жизнь мальчика круто переменилась: он был представлен восьмилетнему наследнику престола, будущему Александру II, и стал его «товарищем для игр». Эта дружба, продлившаяся всю жизнь, открыла ему двери в высший свет и предопределила его придворную карьеру, но не смогла заглушить в нем тягу к творчеству.

Получив прекрасное домашнее образование, Толстой в 1834 году был зачислен на службу в Московский архив Министерства иностранных дел. Его ждала блестящая карьера чиновника и царедворца. Он служил в русской миссии во Франкфурте-на-Майне, а позднее, уже в Петербурге, получил звание камер-юнкера. Однако светская жизнь и бюрократические обязанности всё больше тяготили его. Литература, которую он поначалу cultivated как частное увлечение, неуклонно становилась главным делом его жизни. Его первая повесть «Упырь», опубликованная под псевдонимом «Красногорский» в 1841 году, была замечена и одобрена самим Белинским, что укрепило молодого автора в правильности выбранного пути.

Творчество: От лирики до сатиры

Творческое наследие Алексея Толстого поражает своим разнообразием. Он с равным успехом творил в самых разных жанрах. Широкую известность ему принесли лирические стихотворения, отмеченные глубоким чувством, музыкальностью и искренностью. Такие шедевры, как «Средь шумного бала, случайно…», «Колокольчики мои», «То было раннею весной», стали классикой и были положены на музыку величайшими русскими композиторами — Чайковским, Римским-Корсаковым, Мусоргским и другими. Но существует и другой Толстой — сатирик и насмешник. Вместе со своими двоюродными братьями Жемчужниковыми он создал бессмертный образ самодовольного поэта-чиновника Козьмы Пруткова — невероятно плодовитого автора афоризмов, чья «творческая биография» стала одной из самых остроумных мистификаций в истории литературы.

Одновременно с этим Толстой серьезно работал в области большой прозы и драматургии. Его исторический роман «Князь Серебряный» (1863), повествующий о временах Ивана Грозного, стал одним из самых читаемых произведений на историческую тему. Вершиной его драматургического творчества стала историческая трилогия, в которую вошли трагедии «Смерть Иоанна Грозного» (1866), «Царь Федор Иоаннович» (1868) и «Царь Борис» (1870). Примечательно, что спектаклем «Царь Федор Иоаннович» в 1898 году открылся знаменитый Московский Художественный театр.

В своем творчестве Толстой часто размышлял о судьбе России и природе власти, афористично заметив: «Земля наша богата, порядка в ней лишь нет».

Меж двором и любовью

Не менее драматично складывалась и личная жизнь писателя. Несмотря на близость к императору, служба при дворе была для него тяжким бременем. В 1851 году на балу он встретил свою будущую жену — Софью Андреевну Миллер, женщину незаурядного ума и сильного характера, чья жизнь до встречи с ним была полна испытаний. Их роман был страстным и трудным, так как Софья уже состояла в браке. Муж долгое время не давал ей развода, и лишь спустя двенадцать лет, в 1863 году, влюбленные смогли обвенчаться. Большинство любовной лирики Толстого было обращено именно к ней, она стала его музой и опорой.

В 1861 году Алексей Константинович Толстой подал в отставку, написав государю: «Служба и искусство несовместимы…».

Именно с поддержкой Софьи Андреевны Толстой нашел в себе силы порвать с ненавистной ему придворной службой. Оставив Петербург, он поселился в своем имении Красный Рог, где всецело посвятил себя литературному труду. Эти годы стали временем его творческой зрелости, но одновременно и периодом стремительного ухудшения здоровья. Свобода, однако, была омрачена прогрессирующей болезнью и материальными трудностями — будучи беспечным помещиком, он постепенно разорился.

Уход и наследие

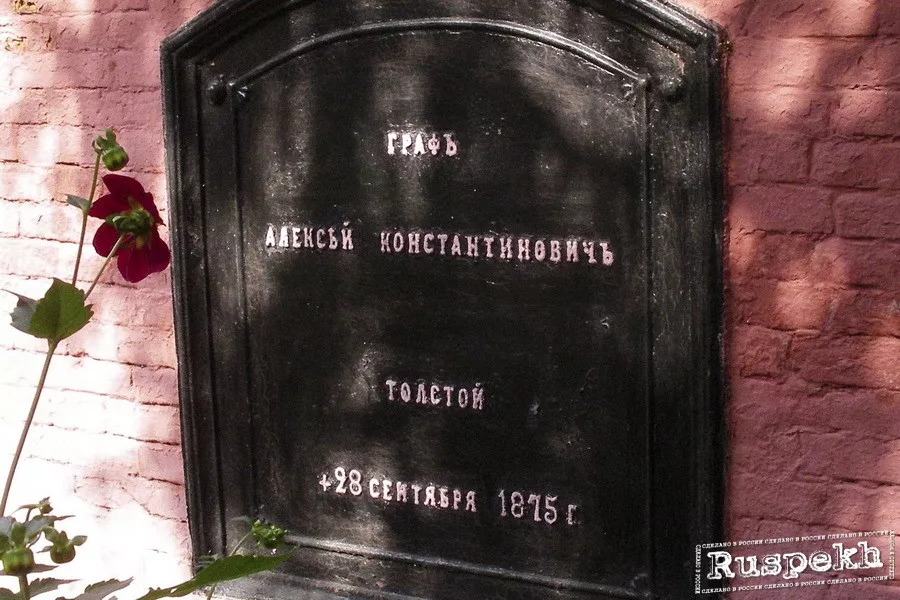

Последние годы жизни Алексея Константиновича были омрачены тяжелым недугом. Он страдал от астмы, невралгий и изнурительных головных болей. Врачи, не сумев найти причину его мучительного состояния, прописали ему морфий в качестве обезболивающего. С каждым разом Толстой невольно увеличивал дозу, пытаясь заглушить страдания. 28 сентября (10 октября) 1875 года в имении Красный Рог, во время очередного сильнейшего приступа, писатель ввел себе смертельную дозу морфия. Ему было 58 лет.

Алексея Константиновича Толстого похоронили в фамильном склепе-часовне, сооруженном его вдовой, неподалеку от усадьбы, в ограде Успенской церкви в селе Красный Рог (ныне Почепский район Брянской области). Позже здесь же был погребен и прах Софьи Андреевны. Его уход стал трагическим финалом жизни, полной внутренней борьбы между долгом и призванием. Сегодня его имя по праву стоит в одном ряду с величайшими литераторами XIX века. Его пьесы не сходят с театральных сцен, романсы на его стихи звучат в концертных залах, а афоризмы Козьмы Пруткова, одного из соавторов которого он был, стали неотъемлемой частью русской культуры, доказав, что подлинное искусство в конечном счете побеждает любые придворные чины.

Награды Алексея Константиновича Толстого

- Член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской Академии Наук (1863 год).

-

10.10.187510 октября 1875От передозировки морфия скончался писатель Алексей Толстой

![]() Великий русский писатель, поэт и драматург Алексей Константинович Толстой 10 октября 1875 года, во время очередного приступа головной боли, ввёл себе слишком большую дозу морфия, что привело к его смерти. Музей-усадьба Толстого расположена в Красном Роге. Здесь граф провел детские годы, неоднократно возвращался в эти места в зрелом возрасте, здесь же и был похоронен.

Великий русский писатель, поэт и драматург Алексей Константинович Толстой 10 октября 1875 года, во время очередного приступа головной боли, ввёл себе слишком большую дозу морфия, что привело к его смерти. Музей-усадьба Толстого расположена в Красном Роге. Здесь граф провел детские годы, неоднократно возвращался в эти места в зрелом возрасте, здесь же и был похоронен.

- Делопроизводитель Секретного комитета по делам о раскольниках (1856-1861)

- Егермейстер двора (1856-1861)

- Майор, затем подполковник и флигель-адъютант в стрелковом полку Императорской фамилии (1855-1856)

- Церемониймейстер двора (в 1851)

- Чиновник в различных ведомствах (1840-1859)

- Сотрудник русской миссии при германском сейме во Франкфурте-на-Майне (1837-1840)

- Служащий Московского главного архива Министерства иностранных дел (1834-1837)